|

|

(2009年寄稿)

呼吸するオブジェ

現代の美術は、複雑な様相を呈している。絵画だと思っても立体であったり、立体と見えても彫刻的要素を含んでいたり、彫刻足りえる条件を満たなくとも彫刻として成り立っている場合もある。ならばオブジェと認識してみてはどうか。「オブジェの再發見は、結局、物體と意識との關係、物體の新たな象徴力の發生、ひいてはその新たな位置と構造に、吾々の眞實の眼を開かせるものであろう」(瀧口修造『近代美術』三笠書房/1938年/129頁)。我々はこの混迷の時代にこそ「真実の眼」を開かなければならない。

大原竜幸はジェルトンを用いた「人間の祖先猿人と有蹄動物」を作成し、両者の「生死をかけた闘い」のインスタレーションを繰り広げた。個々の立体は、滑稽で変形された形象でありながらも跳躍力を秘めており、彫刻という枠には収まり切れない。量感と安定を探るよりも、そこにある物語性が強く浮き出ているのだ。それはインスタレーションによって強調されるが、法隆寺五重塔塑像群にあるようなナラティブな類ではない。大原の恣意的な配置は、どのような組み合わせでも物語の形成が可能である。猿人、動物にある鉛の眼は光を発しているのか潰されているのか、そして何よりも何故「闘って」いるのか。闘うべき対象を問うのはなく、「闘う」行為自体に見るものは目を奪われる。

髙木彩は10枚のアクリル絵画を展示した。「音楽のように、感じる、見えないかたち」を描きたいという通り、画中にある風景に特定の場所を感じさせない。植物よりも背景にあたる部分のほうが、広く描かれている。滲みは具体的な何かを指しているのでも、抽象的なイメージを形成しているのでもない。「描く想い」のみが、宙に浮くように残されている。すると植物は植物で在り得るのか。両者を等価に眺めると、ここに描かれている世界はヴィジョンであることに気がつく。「宙に浮くようなヴィジョン」とは、決して否定的な見解ではない。むしろ現在の動向を的確に掴み、提示することに成功していると言った、肯定的な感触を起こさせるのだ。

関本欣哉は、ライブペインティングを思わせるインスタレーションを展開した。「世界が何に向かって攻撃しているのか分からないように、自分でも何に向かっていけば良いのかわからなくなる」と混迷しながらも、「個人と世界がリンクしている」ことに自覚を持つ。それは左右の壁面、テーブル、シャツに蛍光色を多用し、一面は飛行機とその煙を薄墨のような黒と、アスファルトのような黒で描いていることに現れている。ここにある黒は放射能を含んだ「黒い雨」でも有害廃棄物に満ちた「光化学スモッグ」といったNegativeな要素でもなく、黒でなければならないといったpositiveな表明に富んでいる。黒は様々な色の一つであり、その全てを塗りつぶすのではなく引き立てるのだ。

金大仲は木にアクリル絵具で描く。出品された四点は、大きいもので110×200、小さいもので60×55(cm)と、人間が知覚し触覚する適度なサイズである。組み合わせた木に沿う描き方をしないことが特徴に挙げられる。独特の色彩感と無限に広がる形のパターンという特定のヴィジョンを制作前から持ち、それと木目を掛け合わせて、まるで即興演奏のように作品が生まれるのであろう。木の厚みにも相当に配慮していることも伺える。ここにある抽象は、これまであらゆる時代の抽象表現主義の絵画に属さず、素材と立体と表面の鬩ぎ合いという新たな局面を示しているようにも感じられる。それはベニヤ板を自然に見立て格闘した、山口長男の姿を思い出すことでもある。

田中裕佳子は広い壁面一杯に、《root of the root 2009》を展開した。人体の上半身が血管か神経に解体され、足のみが辛うじてその容を残すような像を、赤茶に着色したシナベニアに掘り込んだ。「私達は日常で身体(やその中)を意識することがほとんどなく、意識と身体の交差が希薄になってきたと感じる。だからこそ今、私達は身体を感じることで自分自身や他者の存在を再認識していくことが必要なのではないかと考えている」という主張は、心臓が掘り起こされる作品であっても、メディアによる喪失感から生れた身体論や自己愛的感傷的な肉体の吐露から一線を画す。ここには「存在の確立」よりも、「確立する存在」という互いに癒着した「状態」に対する深い闘争が見え隠れする。

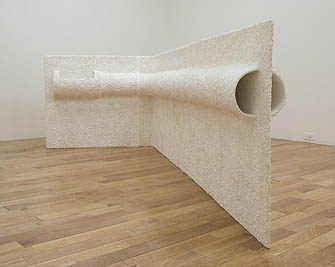

弓良麻由子は麻と石膏により、2mを越える作品を2点、発表した。「自身の日常生活の中から得る感情や内面的な心理状態などをテーマにして表現したいと望んでいます。今回の作品は自己と他者との距離についてです」という作品は、外部と内部を遮り、境界線を生み出し、その差異を提示するものではなく、何れもが表裏一体であるという危うさと緊張に満ち満ちている。その立体が自立することさえも信じがたいような造りにも、触れば破壊されてしまうかも知れないと言う脆さにも、この作品群が持つ運命が予知されている。人体を「気体や液体が移動するイメージ」に還元しても、「容器」そのものに抽象化しても、その危機感が変わることはない。

6人の作品を見てきたが、ここに「呼吸する」という共通項を見出すことができる。大原は「闘いそのもの」、高木は「ヴィジョン」、関本は「混迷」、金は「鬩ぎ合い」、田中は「確立する存在」、弓良は「一体」を用いて、それぞれの課題を背負いながらも現状を見極め、自己に風穴を開けて自己の世界の外と会話をし、まるで生命を受けたばかりの存在のように呼吸を始めているのだ。この若き生命体に、これからも注目していきたい。

(みやたてつや 日本近代美術思想史研究)